令和 7 年 7 月 25 日 制定

1.CureApp AUD飲酒量低減治療補助アプリの開発背景と製品の概要

・治療アプリの現状

近年、デジタル通信・解析技術の進歩を背景に『治療アプリ(Digital therapeutics)』が、欧米を中心に世界で実用化が進んでいる。治療アプリとは、障碍や疾患の治療、管理のために、高品質のソフトウェアプログラムを通じて、医学的エビデンスに基づく治療的介入を患者に提供するもので、厳格な臨床試験の結果をもとに規制当局の承認を得て社会実装される。治療アプリによる介入は、患者個々に最適な生活習慣の管理や重症化予防等への効果が期待される。日本においても、2014 年の法改正を契機にプログラムが医療機器として規制対象となり、新たな治療介入として「治療アプリ」の開発が進められている。アルコール依存症に関しても、薬事承認は受けていないもののコンピューターを用いた介入が心理士による対面の介入を超える効果を示したランダム化比較試験が出版されている1)。

・アルコール依存症の課題

飲酒は世界の早死と疾病負荷の原因第 7 位であり2) 、国内のアルコール依存症患者数は約54万人–107 万人と推定されている3)。アルコール依存症に対しては心理社会的治療及び薬物療法が有効であるとされているが、このような専門的治療を受けている者は国内では約 5 万人に過ぎず、推定されるアルコール依存症患者数の5–10%に過ぎない3)。

この治療ギャップの原因の一つとして、断酒目標に抵抗感を示す初期のアルコール依存症患者の存在が挙げられる。このような患者はわが国のアルコール依存症治療においては断酒目標が基本とされてきたため、治療導入の困難さが問題となっていた。このため、わが国においても飲酒量低減(減酒)という治療目標の選択肢がガイドラインに加えられ、飲酒量低減治療マニュアルポケット版が作成された。飲酒量低減治療マニュアルポケット版はプライマリ・ケア医や内科医が飲酒量低減治療を行う際に参考できるように配慮された構成となっている。内科診療所や総合病院内科外来に通院する患者の7–8%はアルコール依存症疑いであったと報告されており、アルコール依存症患者への早期治療の担い手として、アルコール依存症の診療を專門とする医師だけでなく、プライマリ・ケア医、内科医の活躍が期待されるからである4,5)。

・製品の概要

このような背景の中、わが国において初めてアルコール依存症早期介入のための医療機器プログラムである「CureApp AUD 飲酒量低減治療補助アプリ」(以下、本品)が令和7年に薬事承認、保険適用されることとなった。本品は、日本におけるアルコール依存症の治療ギャップ解消を目指した治療用アプリであり、患者が自身で日々心理社会的治療の内容の学習、実践に取り組める患者アプリと、医師が診療時に患者の日常状況把握、心理教育、動機づけに用いる医師アプリによって構成される。この構成により、心理社会的治療技法の習得と実践に係るリソースを減ずることによる医師の負担低減、診療内容の標準化による診療の質担保、アルコール依存症治療を提供する医療者の増加が期待される。

国内での無作為化比較試験では、20 歳以上の飲酒量低減を選択可能なアルコール依存症患者を対象に、本品を用いて心理社会的治療を支援したことによる飲酒量低減効果を検討した。その結果、介入群は対照群に比して、主要評価項目である12週間後の多量飲酒日(Heavy Drinking Day、以下HDD)数について有意な減少を示した(ベースラインからの変化量(調整済み平均値±標準誤差):介入群 -12.237±0.698日/4週、対照群 -9.453±0.678日/4週、群間の調整済み平均値の差 -2.785日/4週、95 %信頼区間 -4.666日/4週~ -0.904日/4週)。また、12週間後の総アルコール摂取量(Total Alcohol Consumption、以下TAC)についても、介入群は対照群に比して有意に減少した(ベースラインからの変化量(調整済み平均値±標準誤差):介入群 -39.399±1.904 g/日、対照群-33.304±1.848 g/日、群間の調整済み平均値の差 -6.095 g/日、95 %信頼区間 -11.209 g/日~ -0.982 g/日)。また、本試験において本品に由来する有害事象は認められず、安全上の問題は特に指摘されなかった。

本指針では、本品が適正に臨床現場で活用され、診療の質を担保することを可能とするため、本品添付文書の記載をふまえて、学会として推奨すべき使用方法を明確化する目的で作成した。

2.適応についての考え方

・使用目的

アルコール依存症患者※1の飲酒量低減治療補助

・対象患者

飲酒量低減を治療目標とし得る、入院中の患者以外のアルコール依存症患者を対象とする。

・重要な基本的注意

著しい自殺念慮が認められる患者については安全確保に十分注意すること

患者の認知機能を確認した上で使用すること

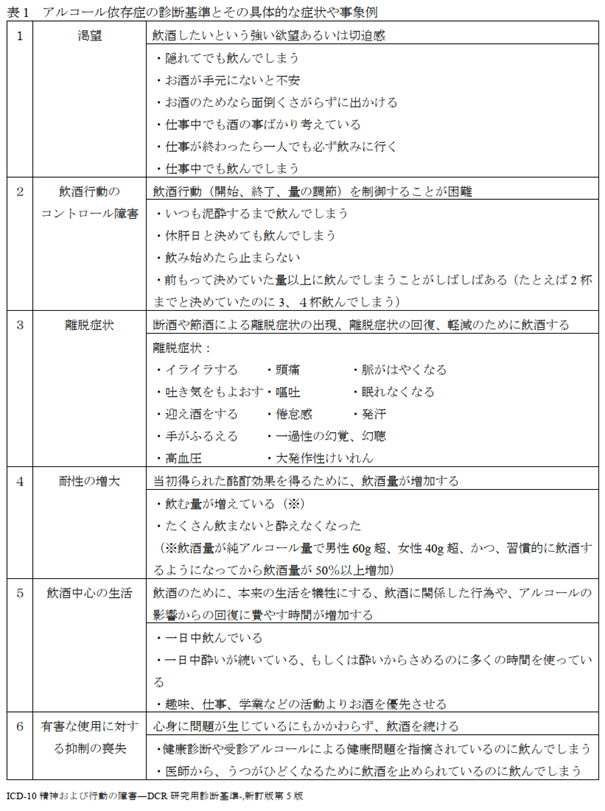

※1:アルコール依存症の診断は、主にWHO が作成したICD-10 の診断基準が用いられる。以下の6項目のうち、過去1年間に3項目以上が同時に1ヶ月以上続いたか、または繰り返し出現した場合に「アルコール依存症」と診断される。なお、本品はアルコール依存症の診断を補助するものではない。

3.使用上の注意事項

- 端末及びOSのバージョン

本品は、インストールする端末やそのOS のバージョンによっては、動作確認が十分なされていない場合があり得る。そのため、治療に関わる医療従事者は添付文書に定める推奨環境を確認し、汎用モバイル端末のOS のバージョンが最新のものになっていることを患者に確認し、最新でない場合はアップデートを促す必要がある。また本品からのデータを受け取る医療機関のパソコン端末は、インターネット接続が可能で、セキュリティ上の配慮が必要であるため、事前に開発企業(株式会社CureApp)と相談の上、そのOS のバージョンやインターネット接続環境ならびにセキュリティ対策が推奨環境になっていることを確認する。 - 使用の開始

アルコール依存症患者であることを確認し、本品の使用を開始する。本品を開始するためには、医療機関側から処方コードを患者に伝達することが必要である。発行された処方コードを用いて患者が患者アプリの初期設定を行った後、医師アプリによる診察を開始でき、これをもって本品の開始とみなす。 - 指導内容

本品は患者の状況に合わせて、様々な提案が送信される。患者の学習状況や飲酒目標、実践した行動目標データに基づいて、最適な提案が配信されるように設計されている。本品を用いた治療は臨床試験に準じて、医師・医療従事者による飲酒量低減治療マニュアルポケット版に記載された手順に従って実施される心理社会的治療と共に用いられる。治療に関わる医療従事者は、医師アプリから患者の入力データや飲酒記録を閲覧すると共に、医師アプリに提示された情報をもとに診察を行う。 - 使用の継続および中止

患者が使用中止を希望した場合を含めて個々の患者の状況をふまえ、医師が使用継続の要否について、飲酒量低減治療マニュアルポケット版の記載に基づき総合的に判断する。ただし、アプリによる治療がいったん不要となった場合も、再度治療が必要となった場合の再使用を妨げない。 - 施設の院内情報システムとの切り分け

本品は、クラウド環境を介した情報の授受を行う。院内ネットワーク内の電子カルテとの接続は診療データ共有や診療の質の向上の観点で望ましい一方で、情報セキュリティ上のリスクに留意する必要があり、各施設のネットワーク管理担当者等と相談し、十分な情報セキュリティ上の注意・対策を行うこと。 - 非常時(副作用・合併症、または製品不具合など)の対応

患者は、併用薬による副作用や減酒に伴う体調の変化があった場合には、アルコール依存症治療を担当した医師に連絡することが望ましい。また、製品の不具合等に関しては開発企業(株式会社CureApp)に連絡することが望ましい。

4.留意事項

- 本品を使用することでの有効性を担保する観点では、下記のような使用上の要件を設けることが望ましい。

- 使用する医師の要件

本品の使⽤に際し、アルコール依存症に係る適切な研修をいずれか受講すること。アルコール依存症に係る適切な研修には以下がある。- 一般社団法人日本アルコール・アディクション医学会及び一般社団法人日本肝臓学会が主催する「アルコール依存症の診断と治療に関する e-ラーニング研修」

- 久里浜医療センターが主催する「アルコール依存症臨床医等研修」

当該来院日前28日間における本品を用いて行われた飲酒記録の日数が12日以上(平均して7日間のうち3日以上)であること。ただし、初回の利用でアプリ使用実績を有しない場合は、この限りではない。

※上記を有効な飲酒記録と定義した治験にて、本品の有効性が確認されたため

※飲酒量低減治療マニュアルポケット版6)では、飲酒量低減を目標とした心理社会的治療として毎日の飲酒量のモニタリングが重要とされているため。 - 使用する医師の要件

- 保険適用における留意点

- 本品を特定保険医療材料として使用し、医師が総合的な指導および医学管理を行うことを踏まえて保険算定する場合は、国の定める施設要件・算定要件に準拠し、本適正使用指針に準ずること。

- 主に患者自らが使用するプログラム医療機器(本品)の使用に係って疾患管理のための指導及び医学管理をするため、ベースとなる医学管理料はプログラム医療機器指導管理料が想定される。

日本アルコール・アディクション医学会、日本アルコール関連問題学会

二学会合同学術委員会 デジタル化推進委員会

参考文献

- Waltz E. Pear approval signals FDA readiness for digital treatments. Nat Biotechnol. 2018 Jun 6;36(6):481–2.

- Griswold MG, Fullman N, Hawley C, Arian N, Zimsen SR, Tymeson HD, et al. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018 Sep 22;392(10152):1015–35.

- Osaki Y, Kinjo A, Higuchi S, Matsumoto H, Yuzuriha T, Horie Y, et al. Prevalence and Trends in Alcohol Dependence and Alcohol Use Disorders in Japanese Adu lts; Results from Periodical Nationwide Surveys. Alcohol Alcohol. 2016 Jul;51(4):465– 73.

- So R, Kariyama K, Oyamada S, Matsushita S, Nishimura H, Tezuka Y, et al. Prevalence of hazardous drinking and suspected alcohol dependence in Japanese primary care settings. Gen Hosp Psychiatry. 2024 May;89:8–15.

- Fujii H, Nishimoto N, Yamaguchi S, Kurai O, Miyano M, Ueda W, Oba H, Aoki T, Kawada N, Okawa K. The Alcohol Use Disorders Identification Test for Consumption (AUDIT-C) is more useful than pre-existing laboratory tests for predicting hazardous drinking: a cross-sectional study. BMC Public Health. 2016 May 10;16:379.

- 一般社団法人 日本アルコール・アディクション医学会日本アルコール関連問題学会ほか. (2019). 飲酒量低減治療マニュアル ポケット版【第1版】. https://www.jarukanren.com/pdf/201911_inshuryouteigen_chiryou_poket.pdf